- [2025年4月17日]

- ID:3726

連載

中小企業のAI利活用

IT経営マガジン「COMPASS」編集長 石原 由美子

第1回 身近になったAI プロローグ (2024/10/10発行 第986号 掲載)

第2回 「ChatGPT」だけではない!広がる生成AIサービス(2024/10/24発行 第988号 掲載)

第3回 「ChatGPT」とどう付き合いますか?(2024/11/7発行 第990号 掲載)

第4回 既存ITツールをサポートする生成AI(2024/11/21発行 第992号 掲載)

第5回 現場をサポートするAI(2024/12/5発行 第994号 掲載)

第6回 AIが前提の社会で皆が輝くために(2024/12/19発行 第996号 掲載)

第1回 身近になったAI プロローグ

ターミナル駅などにある焼きたてパン屋さんで、購入したいパンを載せたトレイをレジに置くと、パンの種類や価格が一気に表示されて会計が速かった――そんな体験をしたことはありませんか。袋入りのパンのようにバーコードがつけられないので、通常は、レジ担当が一つずつパンの名称を覚えて打ち込む必要があります。入りたてのアルバイトの方だと迷ったり、間違えたり、また訓練の時間もかかりますよね。

このレジで使われている技術がAI(人工知能)です。パンの種類をAIで識別し、レジの待ち時間を短縮すると同時にスタッフの負担を軽減します。AIを搭載したITサービスを活用して現場をより良くした例です。

●新しいジャンル、生成AI

AI分野では、2022年に登場した「ChatGPT」をはじめとする生成AIが大ブームとなり、「こんなことができるのか」と世間を驚かせています。私も県内の商工会議所で生成AIのセミナーを担当したことがありますが、経営者をはじめとする参加者の皆さんの熱心なこと、そして今後の社会について思いを巡らす姿に、ワクワクしました。

生成AIはAIの新しいジャンルに位置づけられます。

様々なAIサービスが提供され、私たちは企業規模に関わらずこれらを使って顧客の利便性を向上したり、コストを押さえたり、経営力を高めることができます。

本連載では、経営者が知っておきたいAIについての基礎知識を整理し、最近のAIの特徴や活用のヒントを紹介していきます。

●そもそもAIって何?

コンピュータ技術が発達し、「人の脳と同じような判断を下せる仕組みが創れないか」との問題意識から研究が重ねられたのが、人工知能AI=Artificial Intelligenceです。

現在は、ディープラーニングという技術により、目的に沿った大量の情報からAIが何らかの特徴を見出だして判断や予測の精度を上げることが可能になりました。現場の課題を解決すべくITサービスに組み込んで提供されるケースも増えました。

先に挙げたパンの判定においては、あらかじめクロワッサン、クリームパン、各種おかずパンなど、自社のパンの画像を学習させることで、レジに置かれたパンが何パンかを高い精度で判定することが可能になります(AIは誤判定や判断できないときもあります)。

また、製造業では、不良品を検知する工程などでの活用が進んでいます。

●生成AIは文章や画像を生み出す

一方で、最近登場した生成AIは、自然言語(人が日常利用している日本語などの言語)を扱う技術の開発に加え、世の中にある大量のコンテンツを学習させたAIに対し、日常の言語で指示を出し、文章や画像などで回答を「生成」できるようにしたものです。利用者である私たちは、情報を覚えさせる作業をしていないのに、指示するだけで文章や絵がアウトプットされるのは大きな驚きであり、変わりゆく社会を予感させます。

業務の目的に沿った判定力を磨き上げるAI、ふだんの言語で汎用的な内容を自在にアウトプットする生成AI。大きく2種類のAIが、私たちに利用されるのを待っています。

第2回 「ChatGPT」だけではない!広がる生成AIサービス

私たち「COMPASS」の事業コンセプトを絵にしてみました。

「様々な職業の方がパソコンやスマートフォンを使いながら前向きに事業を行い、その際の指針となる役割を担いたい」という思いを、明るく元気な色合いで表現したい。

生成AIでどの程度表現できるかな?とトライして、「雰囲気に合っている!」と感じたのがこのイラストです。

PDFなどでおなじみのAdobe社が提供する画像生成AIサービス「Firefly」を利用しました。このようなイラストは自分では描けませんし、構図すら思いつきません。

プロに頼めばもっと素晴らしいイラストができると思いますが、プレゼン資料の表紙に掲載する「ちょっと使い」では、費用や時間のバランスが難しいでしょう。

「素晴らしい作品レベルでなくてよいから、イメージ画像や挿絵画像を手軽に作りたい」という目的に、画像生成AIツールが合致したのです。「Firefly」では日本語でほしいイラストの内容を指示できるので、この点も便利です。

●成果物がわかりやすい画像生成AI

やってほしいことを文字で指示すると文章がササっと上がってくる「ChatGPT」は大きな驚きをもたらしました。現在の生成AIは文章だけではなく、画像や映像、音声などの分野にも広がっています。

画像生成は対象者が広く手軽にチャレンジでき、成果物も明確なので、生成AIを体感する入門編としてお勧めです。

「ChatGPT」も画像生成に対応していますが、分野に特化したツールは、独自の強みを持っています。クリエイティブ業務に使える大量の画像を事前学習し、クリエーターのニーズも理解しているからです。

*画像の場合、学習する画像の著作権侵害が懸念されますが、Adobe社の場合は著作権フリーの画像を用いており、かつクリエーターの権利を守ることを宣言しているので、今回例として取り上げました。

●「100%思い通りにならない」のが特徴

生成の過程では、候補に出てきたイラストにさらに条件を加えたり、別の作風に変えたりして、希望のものに近づけていきます。

ただ、細かいところまで綿密に指示してもその通りにはならず、「一つ前の方がよかったな」ということも多々あります。

なぜでしょう?

ここが、人間が知恵と技を使って作り出す絵と、「生成する絵」の違いです。

生成AIは学習した情報から推測したり組み合わせたりすることは素早くできますが、逆に言えば、どんなアウトプットになるかは「学習した内容」やAIの状況次第です。

例えば人物のサンプルにおいて、世界規模のソフトは世界中の人の絵を学習するので、現状では日本人の絵のデータはそれほど多くないといえます。「日本人の女学生」を指定した際、人物表現のバリエーションが少なかったり、日本以外のアジア圏の人が描かれたり、といったこともありえます。

「細かいことが思い通りにならない」体験も、生成AIの仕組みを理解するうえではとても大切です。

人の技にはまだまだだけど、あるレベルまでなら素早く手軽にできる。

これが現時点における生成AIの特徴といえます。

*上記体験は生成AIツールごとに、また利用時期によって差があります。進化は猛スピードで進んでいる点をご理解くださるようお願いいたします。

第3回「ChatGPT」とどう付き合いますか?

生成AIブームの火付け役、OpenAI社が提供する「ChatGPT」(チャットジーピーティー)は、スタートからわずか2年ながら、「モデル」=目的に沿ったデータの学習・分析・予測・生成の形を更新し続けています。

「無料でここまでできるの?」と世間を驚かせた「GPT3.5」から始まり、2024年に登場した新しいモデル「GPT-4o(オムニ)」では、得意な文書作成(文章表現、整理、校正、アイディア出し、対話的なやり取りなど)はもちろん、画像や音声など多様なファイル形式に対応するマルチモーダル化を実現。「これ一つでいろいろなことができる」と評価されました。

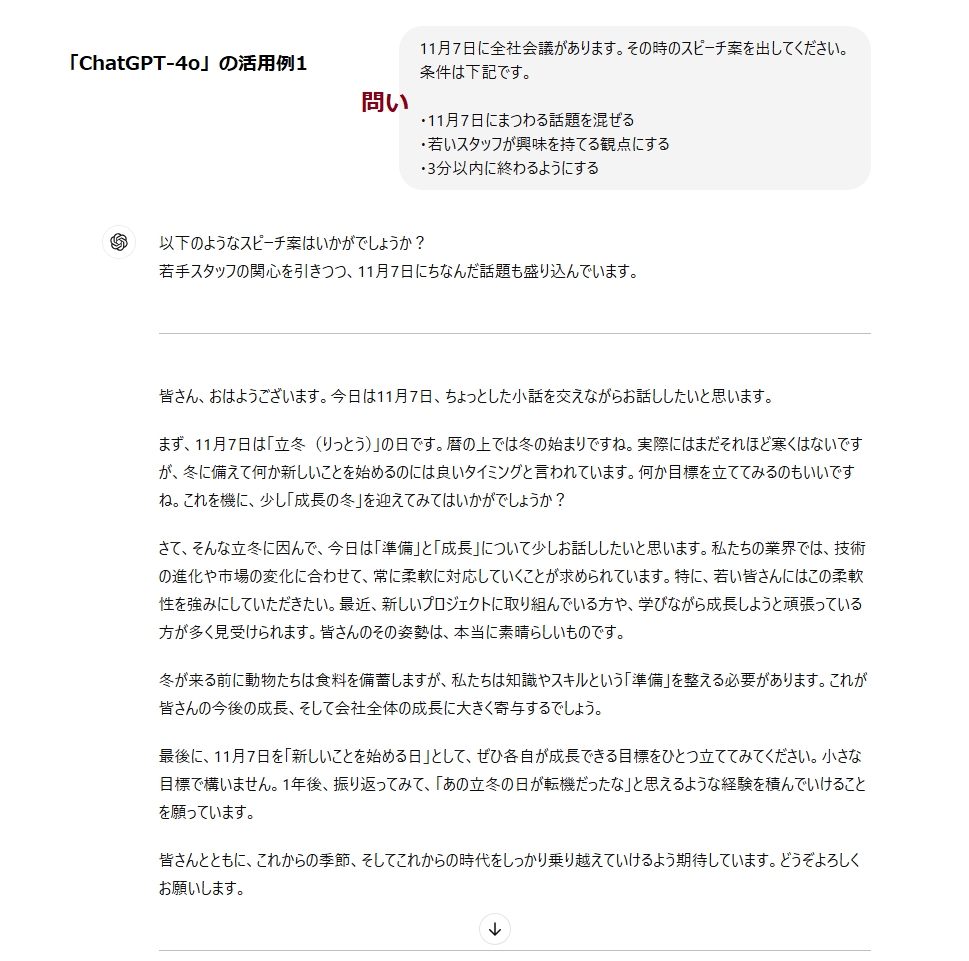

例えば、下記画像のように条件を指定して明日の朝礼のスピーチを生成します。さらに条件を加えて、求める方向にブラッシュアップしていくことができます。

*生成された文章はあくまでも一つの「回答」です。間違うこともあるので、事実確認を行い自分の観点で手直しなどを行ってから利用してください。

画像1 「ChatGPT」でスピーチ案を作成させる

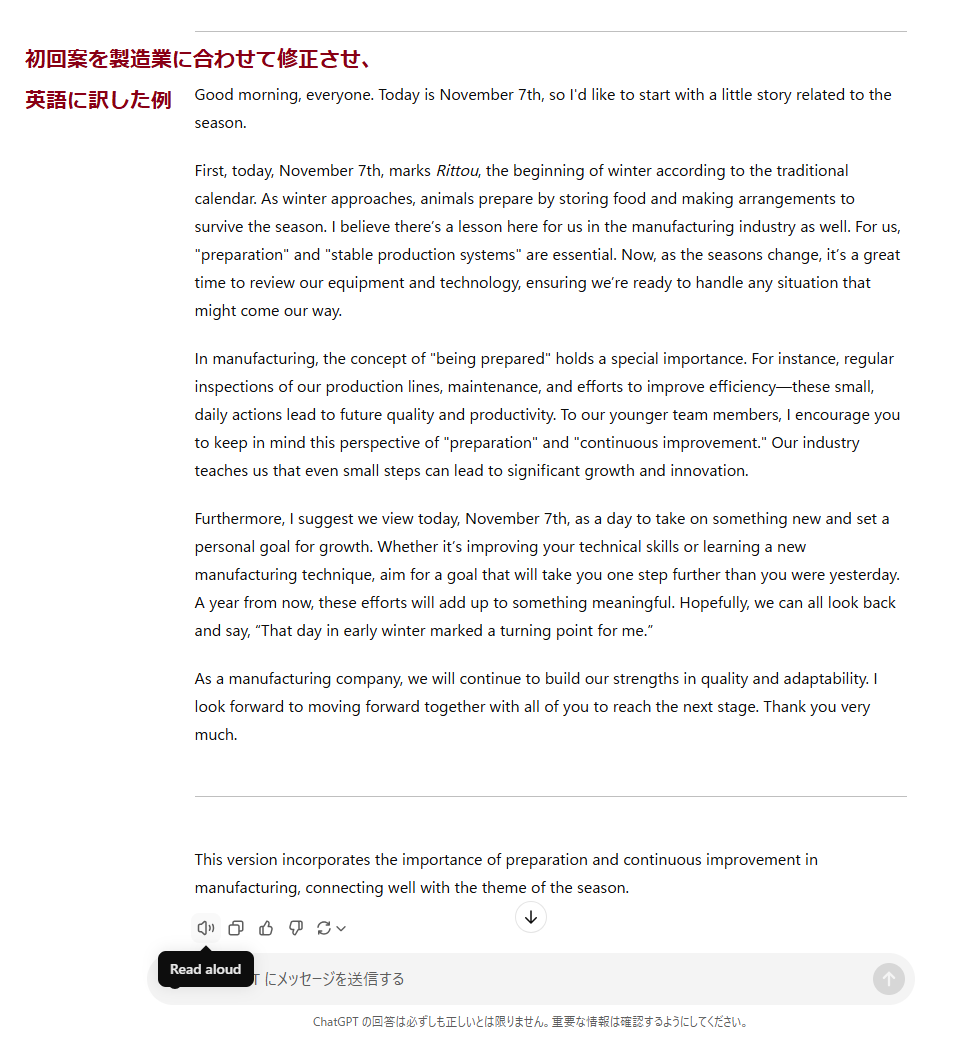

内容を製造業に合わせるよう指示を加え、英語に訳した後、さらに読み上げる指示をしているのが次の画像です。

画像2 書き換え後のスピーチ案を英訳し、読み上げを指示する

当メルマガでは音声は聞こえませんが、スピーカーアイコンのボタンを押すと英語の読み上げが始まります(日本語の文章にも対応していますが、まだ漢字の読み間違いもあります)。

●もう出たの!? 新しいモデル

「4o」に感心していたら、2024年9月には「o1-preview」がリリース。こちらは高度な推論が得意で、細かい指示をしなくても段階的に推論を重ね、自己点検して最適解を探していきます。「4o」とは異なるニーズに対応しています。

「ChatGPT」一つをとっても、これまでの業務用ITツールに比べて変化スピードが速く、おまけに海外企業のサービスです。ITが本業でない私たちには、正直、全部を追いかけている時間は取れません。

焦ることなく、個人や会社で試してみて使える業務には導入しつつ、どんな変化が起きているかを定期的に情報収集し、「やりたいことに合いそうなものが出たら試してみる」というスタンスがお勧めです。

*この原稿を書き上げた直後に、また新しい発表がありました。

「ChatGPT-4o」などの有料サービス利用者を対象に「ChatGPT Search」というWeb検索機能の提供を開始。この機能を選択して指示文を入力すると、検索した内容をもとにまとめた文章と参考サイトへのリンクが表示されます。一つの画面からできることがさらに増え、便利になりました。

●「ChatGPT」がフィットしやすい業務とは?

「ChatGPT」のようなテキストを中心とした生成AIは、文章の作成や整理が素早くできるので、業務でいえば、企画、営業、販促、事務処理などに向いています。プレゼン資料やチラシ、各種文書を作成する際に、キャッチコピーや文章表現、構成などの案を生成し、参考にして練って創り出せば、すべてをゼロから考えるのに比べてかかる時間を短縮できます。

業種でいうと、規則やデータが明確な業務、例えば不動産の売買業務などは相性がよさそうです。問い合わせが多い内容に対応するチャットボットの運用に利用される例が出てきています。

●自分が成長する使い方を!

そして大事なのは使う側のスタンスです。

便利便利!と生成された案を機械的にコピーペーストしているだけだと、頭の中で吟味できておらず表面的な理解となりがちです。顧客の質問にきちんと答えられなかったり、考えない習慣がついて生成AIがないと仕事ができなかったり…という残念な事態を招きかねません。

生成AIの活用プロセスでは「自分にない観点」「わかりやすい表現」「参考になるまとめ方」などを学び取り、業務を効率化しながら同時に自らの能力を高めていく――自分が成長できる使い方こそが、一番楽しく「お得」ですね。

第4回 既存ITツールをサポートする生成AI

オリジナルの生成AIツールが各社から提供されると同時に、生成AIの特徴を活用して、既存のITツールをより使いやすくする動きが進んでいます。

あまり意識しなくても、これまでの作業がもっと便利になるのは生成AIのもう一つのメリットです。

●進む!生成AIによる機能強化

例えば動画編集ツールにて、動画の音声に基づいて自動的にキャプションが生成され作業が軽減されたり、プレゼン資料作成にて、手間のかかっていたデザインや図版の作成が簡単に行えたり。生成AIを用いた機能を加えることで、作業効率を上げつつ、質を高められるようになりました。

●マイクロソフトの「Copilot」は副操縦士

パソコンで仕事をする際によく使うのは、メールや文書作成、表計算などのOffice系ツールでしょう。

マイクロソフトは、「ChatGPT」を提供するOpenAIに投資をしており、GPTをインターネット検索「Bing」に適用して、文章での検索と回答を実現しています。

そして、文書作成「Word」、表計算「Excel」をはじめとしたOffice製品の利便性を高める生成AIサービスを開始し、「Copilot」(コパイロット)と名づけました。現在は、クラウド版のOfficeツール「Microsoft 365」の指定プランを契約していると、追加料金にて「Copilot」を利用することができます。

「Copilot」とは副操縦士という意味です。あくまでも作業を行う主体は利用者自身にあり、生成AIは「人がもっと創造力を発揮するための秘書役」と位置付けています。

「なんでも生成AIがやってしまい、人は楽をするだけ?」という疑問への一つの回答ともいえ、良いコンセプトだと感じています。生成AIにできる作業を代行させても、考え実行するのは人であると明確に打ち出したのは心強いです。

●「Excel」の操作がよくわからなくても…

では、どのあたりが便利になるでしょうか。

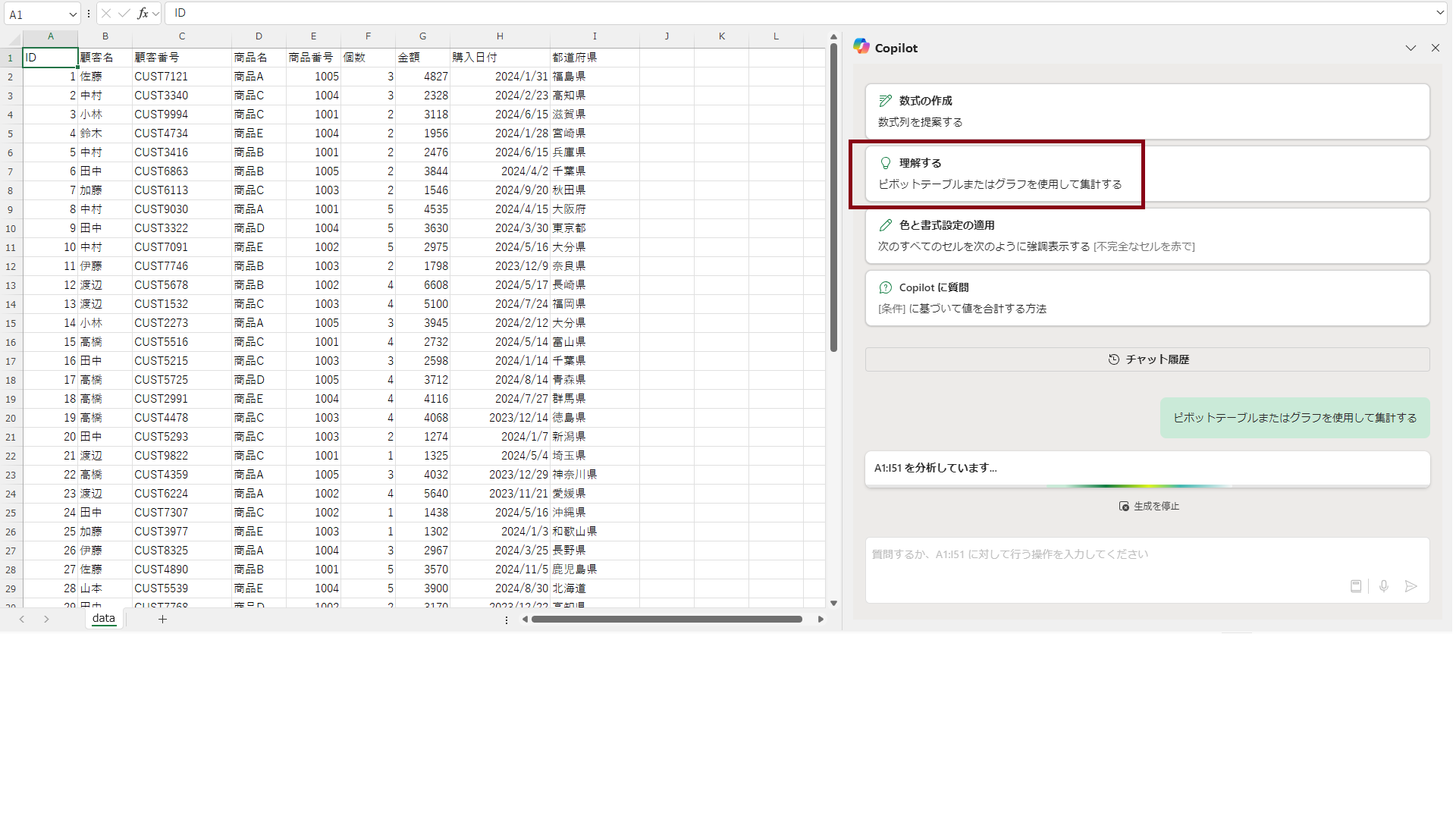

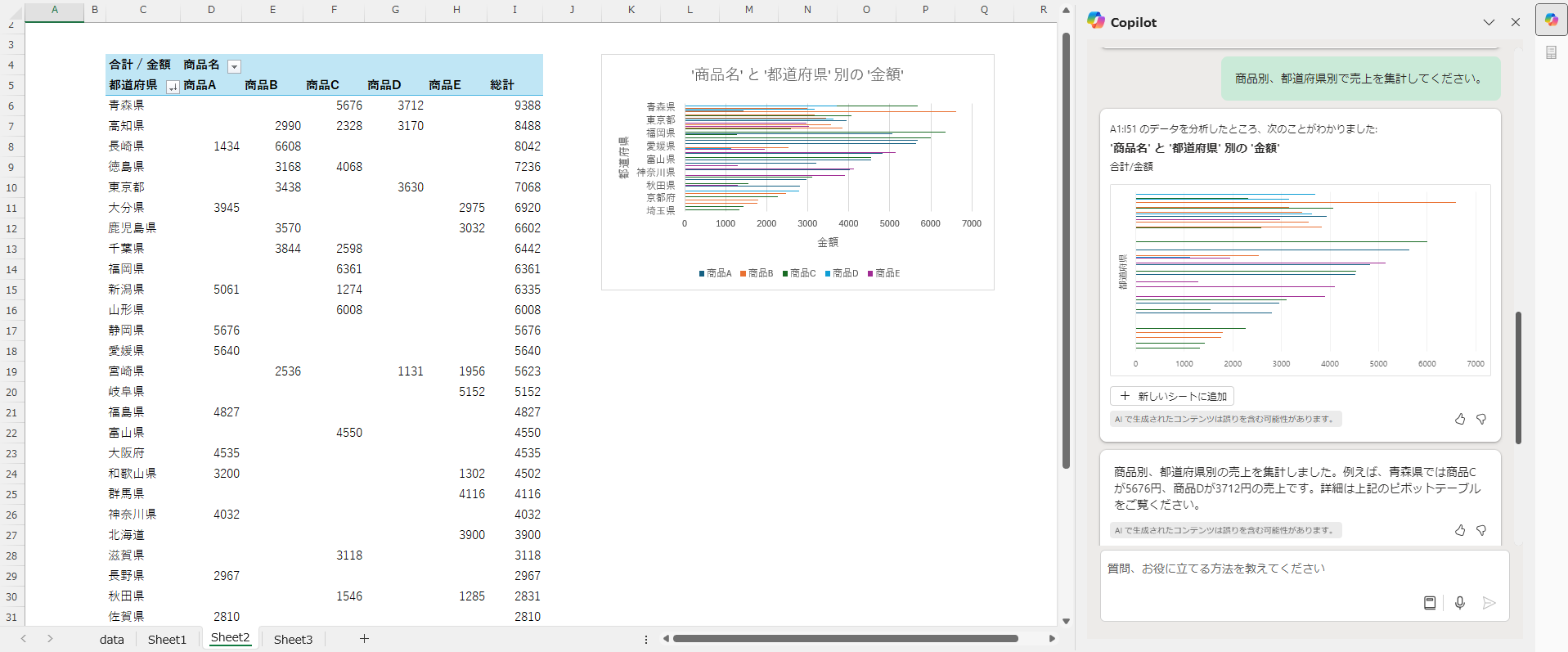

表計算ソフト「Excel」ではデータを分析集計することができますが、操作方法を知っている人にしか使えません。「Copilot」を併用すると、例えば、売上を記録したファイルを開いて、「理解する」のタブを選び、さらに条件を加えていくと、見たい角度の集計表が作成されます。

ソフトウェア独自の操作方法を習得していなくても、「してほしいこと」を言葉で指示すれば、ツールへの指示を代行してくれるイメージです。

参考となる画面の画像を下記に示します。

図1 Excelにて、データの活用をCopilotに指示する例

図2 さらに都道府県ごとの商品別売上を集計した例

●文章を整理してプレゼン資料に!?

私がよくセミナーでデモをお見せするのが、「Word」に書いた文章をプレゼンテーションソフト「PowerPoint」にまとめる機能です。

「PowerPoint」を開き、プレゼンテーション資料にしたい文書を指定すると、「ChatGPT」と同じように記載内容を要約整理したうえで、数ページのスライドに落とし込みます。各ページにはそれぞれの項目名もきちんと書かれています。

できた案をもとに自分の観点で修正すれば、基本構成はあっという間に完成です。

このように、既存のITツールに生成AIが加わることで、作業が便利になって効率が上がり、新人や操作に慣れない人の不安を軽減することもできます。

みなさんがお使いのITツールは今後生成AIによる機能強化がありそうですか?すでにありますか?

強化された機能は積極的に試してみてください!

第5回 現場をサポートするAI

今回は、生成AI以前から現場で活用されているAIについて整理してみます。

AIは蓄積されたテキストデータや画像・映像データをもとに、業務の目的に応じて、分類、推測・予測、判定などを代行します。

与えられたデータを学習し、AIが自ら特徴を発見する「ディープラーニング」という技術の進化によって、これまで以上に様々な産業を下支えできるようになりました。自社の目的に応じてデータをそろえる必要があるため、生成AIのように誰でもすぐ試せるサービスではありませんが、社会生活・産業において

AIが上手に活用されている現場は続々と増えています。

●AIとIoTの関係性は?

現場の状況を把握するIT技術には、モノのインターネットと言われるIoT(Internet of Things)があります。AIとIoTの違いはなんでしょうか。

IoTでは、センサーで測定した数値や電気のオンオフなど、デジタル処理できる情報を取得し、条件に一致したら知らせたり、次の動作を起こす仕組みを構築できます。コロナ禍では商業施設における換気の促進にて、二酸化炭素濃度の測定が求められました。測定器は単体の機器ですが、得られた数値をデジタルデータとしてネット上に蓄積し、設定数値を超えたら関係者にアラートの通知を発信する仕組みはIoTです。

一方で、AIは明確に値を設定できないものについて、人に似た判断を下すことに役立ちます。

例えば、製造工程における不良品検査では「不良の状態」は様々です。

「ここに汚れがある場合」などと決められませんよね。AIは良品と不良品の画像を学習して、示された製品が不良品かどうかを高い確率で判定していきます。

数値データの活用では、金融業において過去の為替変動の形を学習し、数時間後~数日後の為替変動をAIが分析・予測するサービスも提供されています。

●人が持つ高い判断力の一部を担ってくれる

つまり、AIは「事前に明確なラインや基準値の設定はできないが、人がなんらかの基準をもって判断している事柄」について、多数のデータをもとに特徴を学び、人の判断に近づけられる点が大きな特徴です。100%の正答は難しいですが、ある程度までやってくれれば、前作業として現場の負担を軽減することができます。

AIに代行させたい課題の設定しだいで用途は広がります。中小企業の活用事例から2つ紹介します。

・使い方例1)カウントする

人通りの多い、ある商店街では、防犯カメラの映像をもとに、商店街への訪問者(来街者)をカウントするシステムを運用しています。人の顔は一人ひとり異なりますが、画面に映るものを「人間と分類できるよう」学習し、画面に入って出ていくまでを一人とみなせれば、何人通ったかをカウントできます。カウントのために人が通りにいる必要はなくなりました。

時間帯ごとの訪問者がわかり、顧客へは混雑情報の告知、各店舗へは販促に役立ててもらっています。同じ発想で、大量の部材をカウントし、棚卸の効率化に効果を上げている例もあります。

・使い方例2)現場の状況を自動で見える化する

建設業の公共工事において、先進的な取り組みがありました。作業現場が見通せる場所にカメラを設置して映像をAIが解析。重機の稼働状況や掘削作業の進捗状況などを自動的に分析して、管理用の画面に数値やグラフを表示させます。管理者が遠隔にいても状況を把握でき、改善ポイントがわかりやすいので、作業効率化や改善を図るツールとして役立っています。

生産年齢人口が減っていく局面では、現場を助けるAIを上手に使いこなすことがますます求められます。

自社の業務においては、どんなことを学習させて何を代行させられるか、業務を分析してみましょう。

第6回 AIが前提の社会で皆が輝くために

本連載では、現場で「目」の代わりをして変化を判断するなど現場業務をサポートするAI、日常の言葉による指示で、多様なコンテンツが得られる生成AIについて紹介してきました。

生成AIはサービスの進化が目覚ましいので、これからもウォッチしながら合うものを取り入れていきましょう。グループ利用向けのサービスも充実してきています。既存のITツールが生成AIで使いやすくなる点も見逃せません。

●現場業務をサポートするAIの導入方法は?

現場業務をサポートするAIの導入については、「特定の熟練者しか正確な判断ができず、技術の継承に悩んでいる」「人が作業をしているが、効率が悪いので代替できないか」「現場の安全管理を徹底したいが管理者が常に現場にいることはできない」など、課題を発見し明確化することが出発点です。

ただ、多くの人が同じサービスを利用する生成AIと違い、どうやって導入すればよいのか=「AIの買い方」が見えにくいかもしれません。AI技術の開発・構築、サービス化を進めているIT企業は多数あります。大きくは、

1)実現したいこと・現場の状況を伝え、開発を依頼

2)特定用途に対応したAIツールを活用して構築

3)特定業務用にパッケージ化されたツールを活用

の3つが挙げられます。

いずれも、判定に使うカメラや補助装置など関連機器、AIを動かすためのコンピュータ設備(ネット接続が必要な場合はその環境)、現場で動線良く使える場所の確保などが必要です。

1)は、費用も時間もかかりますが、オリジナルの仕組みを構築できます。オンリーワンのビジネスモデルを持つ企業はAIシステムも独自になる傾向があります。

2)では、例えば外観検査に特化したAIサービスを用いて、自社のデータを学習させて判定システムを構築する事例が挙げられます。

3)では、例えば水道メーターの数値をカメラで自動認識して、水道の利用料などを自動レポートするサービスの活用事例が挙げられます。

2)、3)のサービスはこれから増えていくと予想され、内容がマッチしていれば費用を抑えて比較的短期間で導入できます。ただ、不良品の判定などは、良品、不良品の画像データが必要ですので、AIに教えるための準備作業は必要です。

●AIの普及と経営に求められるもの

人が多くの作業を担っていた時代から、AIが前提の時代へ。「AIは仕事を奪うのでは?」「人の能力が落ちるのでは?」という不安もよぎります。

自動車が普及してとても便利になりました。同時に事故や環境・エネルギー問題などが生じ、社会全体で解決方法やより良いあり方を追求しています。AIについても、どう生かしていくか、マイナス面をどうカバーするかを人が主体的に考え、実行していくことが求められます。

「AIは職業・タスクを代替するとともに補完する」―内閣府が発表した「世界経済の潮流2024年」にはAIについての言及がありました。AIで需要が減る職業、AIが強力にサポートしてくれる職業が出てくるなど、これまでの業種・職業のバランスが変わります。

人には対応力がありますので、今後求められるスキルを習得するリスキリングや、自律的な学びによって、この変化を良い方向に活用していきたいものです。

会社ごとの対応も同じです。

社会の変化に合わせて、情報をウォッチしながらAIの使いどころを考え、使いこなす技能やAIに適切な問いを発する力の育成を進めていきましょう。

AIに代替されにくい技術・ノウハウを持つ会社は、周辺業務をITでサポートし、

さらに強みを伸ばしていきましょう。

AIを利用する私たち、特に地域の企業が恐れず肯定的に向かい合えば、AIが前提の社会をより良いものにできるのです。

<著者紹介>

アップコンパス 代表 IT経営マガジン「COMPASS」編集長

現場発!中小企業のIT経営エデュター

石原由美子

中小企業の立場から等身大のIT活用情報を取材・収集し、わかりやすく発信中。情報発信や教材提供に加え、デジタル化やDX、生成AIに関するセミナーを全国で行っている。

お問い合わせ

公益財団法人 千葉県産業振興センター総務企画部企画調整課 産業情報ヘッドライン

電話: 043-299-2901

ファックス: 043-299-3411

電話番号のかけ間違いにご注意ください!