- [2025年4月17日]

- ID:3766

連載

労働法の最新改正とその影響

社会保険労務士・中小企業診断士 木田 仁志

第1回 社会保険の適用拡大と106万円・130万円の壁 (2025/1/9発行 第997号 掲載)

第2回 フリーランス法とその影響 (2025/1/23発行 第999号 掲載)

第3回 副業・兼業とその影響 (2025/2/6発行 第1001号 掲載)

第4回 働き方改革の推進 (2025/2/20発行 第1003号 掲載)

第5回 職場のハラスメント防止対策 (2025/3/6発行 第1005号 掲載)

第6回 職場のメンタルヘルス対策と健康経営 (2025/3/19発行 第1007号 掲載)

第1回 社会保険の適用拡大と106万円・130万円の壁

◆社会保険の適用拡大について

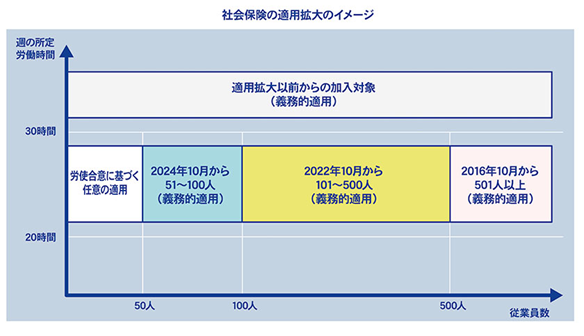

国は、パートやアルバイトなどの短時間労働者について、2016年10月から従業員数501名以上の企業に対し社会保険の加入を義務化しました。そして、2024年10月からは従業員数51人以上の企業に適用拡大されました。

また、取組の意義として、社会保険の適用拡大は非正規雇用者が正規雇用者と同様の社会保障が受けられていないという状況を改善し、より多くの労働者の社会保障を手厚くするために必要だとしていますが、その背景には今後予測される人口減少と少子高齢化の加速による財源不足の懸念が関係していることが容易に想像がつきます。

なお、言葉の定義として「社会保険」とは「厚生年金保険」と「健康保険(40歳以上は介護保険を含む)」を示し、「従業員数」とは「厚生年金保険の被保険者数」を示します。

社会保険の適用拡大を踏え、2024年10月時点の社会保険加入要件の全体像は下図の通りとなります。

出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険適用拡大のイメージ」

週の所定労働時間を基準に社会保険加入要件の具体例を以下に示します。

(例)フルタイム勤務者の週の所定労働時間が40時間の事業者の場合

1)週の所定労働時間が30時間以上40時間未満の短時間労働者

<法人の場合>

適用拡大以前の資格取得基準「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」が適用され、従業員数に関係なく加入義務が発生する可能性があります。

<個人事業主の場合>

業種や従業員数によって強制加入か任意加入かに区分されます。

2)週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者

・従業員数51人以上の企業

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・2ヶ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

これらすべてを満たす場合に加入義務が発生します。

3)週の所定労働時間が20時間未満の短時間労働者 加入義務は発生しません。

◆106万円の壁とは

報道などで、「106万円の壁」とは年収が106万円を超えると社会保険に加入する必要があると言われていますが、正確には、「所定内賃金が月額8.8万円以上(月額8.8万円×12ヶ月=105.6万円で年収106万円とされています)」に加え、「従業員数51人以上の企業」「週の所定労働時間が20時間以上」「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」「学生ではない」の全ての要件が必要となることに留意してください。また、「106万円の壁」の影響として、被扶養者が106万円の壁を超えると、配偶者の扶養から外れ、社会保険料を負担する必要があります。社会保険に加入すると手取り収入が減る可能性があるため、労働時間を調整するケースも少なくありません。企業にとっては、加入であれば社会保険料企業負担の増加、非加入であれば年末の働き控えによる人手不足が発生するなど、いずれにしても影響を受ける場合があります。

国は「106万円の壁」対策として、2023年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しました。この対策は、年収が「106万円の壁」を超えて社会保険料の支払いが発生する短時間労働者に対して、手取りが減らないような取り組みを行う企業には、国が労働者一人当たり3年間で最大50万円の支援を行うものです。正式には「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」が該当します。

◆130万円の壁とは

こちらも配偶者の扶養から外れて社会保険に加入する必要がある年収の基準です。「130万円の壁」の対象となるのは、従業員数が50人以下の企業に勤める短時間労働者となります。年収が130万円以上になると、配偶者の扶養から外れ社会保険料を支払う義務が生じます。なお、従業員数が51人以上の企業は、上述のとおり年収106万円が基準となります。

また、「130万円の壁」の影響も、「106万円の壁」と同様です。被扶養者配偶者が年収130万円以上になると、配偶者の扶養から外れ、これまで免除されていた社会保険料の負担が発生し、手取り収入が減る可能性があるため、労働時間を調整するケースも発生します。

なお、年収130万円以上となる場合でも、想定外の事情による一時的な収入増であれば、扶養内として認められる場合があります。この場合は、雇用先の事業主が所定の証明書を提出する必要があります。被扶養者が障がい者や60歳以上である場合は、社会保険加入義務が発生する年間収入の要件は180万円以上となります。

◆まとめ

今回は社会保険の年収の壁を取り上げましたが所得税や住民税も含めると、年収の壁とは、パートなどの短時間労働者が、社会保険料の負担や所得税の課税、配偶者控除の減少などの影響で手取り収入が減少する可能性がある年収のボーダーラインといえます。

年収の壁は、まとめると以下のようになります。

100万円の壁:住民税が発生する可能性がある年収

103万円の壁:住民税に加えて所得税が発生する可能性がある年収(※)

106万円の壁:社会保険の加入義務が発生する年収

130万円の壁:配偶者の社会保険の扶養から外れる年収

150万円の壁:配偶者特別控除の控除額が段階的に縮小する年収

201万円の壁:配偶者特別控除額がゼロになる年収

(※)国会で議論されている所得税「178万円の壁」への引き上げについて、政府は税収への影響を懸念していますが、一方、労働者は手取り収入の増加(但し、106万円または130万円の壁を超えると社会保険料の自己負担が発生、厚生年金保険加入のため年金受け取り額は増加)、企業は人手不足の解消(同様に、106万円または130万円の壁を超えると社会保険料の会社負担が発生)、国全体では経済や消費活動の活性化が期待できます。

第2回 フリーランス法とその影響

2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)」は、フリーランスの取引環境を改善するために制定された法律です。この法律では、適用対象となるフリーランスは「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と定義されており、フリーランスが企業との取引で不当な扱いを受けないようにすることを目的としています。

具体的には、契約の透明化、公正な取引条件の確保、支払いの適正化、そしてフリーランスの権利保護を強化するための措置が盛り込まれています。今回は、この法律の背景、主要な内容、そして企業やフリーランスへの影響について解説します。

◆フリーランスの現状と課題

近年、フリーランスは労働市場において重要な役割を果たしています。特に、IT業界やクリエイティブ業界などで多くのフリーランスが活動しており、これらの業界では、企業が必要とするスキルを持つ人材をフレキシブルに確保できるというメリットがあります。しかし、フリーランスが企業と契約を締結する際には、以下のような課題が多く存在します。

1)契約内容の不透明さ

契約書が曖昧で、業務内容や報酬条件が明確でないことが多いため、後日トラブルに発展する場合がある。

2)不当な報酬支払い

契約条件に基づいて仕事を提供しても、報酬が遅れたり、支払われない場合がある。

3)契約条件の不平等

企業とフリーランスとの間では、力関係が不平等な場合が多く、フリーランス側が不利な状況に置かれがちである。

このような問題に対処するために、フリーランス法が制定されました。

◆フリーランス法の主な内容

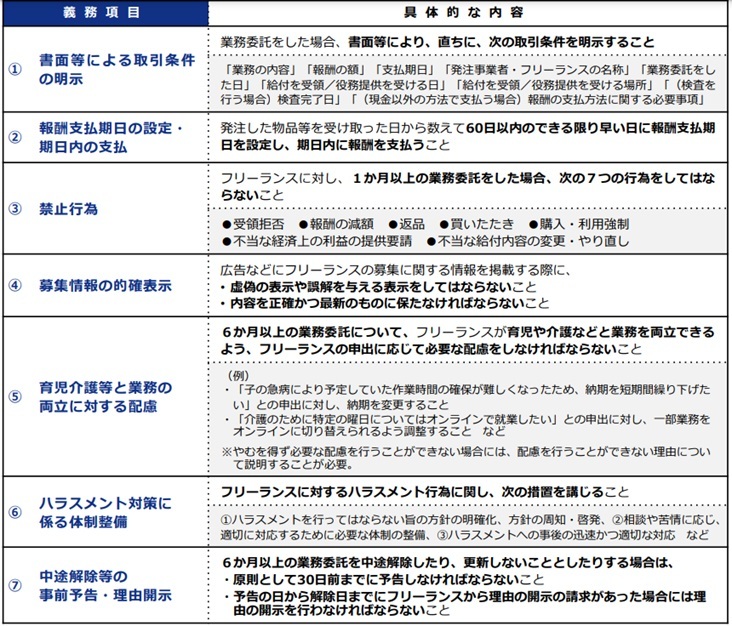

フリーランス法の目的は、フリーランスが公正な取引を行える環境を作り、経済活動の健全な成長を促進することです。法律の内容には以下のような点が含まれています。

1)契約内容の明確化

フリーランスと企業の間で締結される契約内容を書面等によって明確にし、双方の理解に基づいて合意がなされることを求めています。契約書に記載すべき事項として、業務の内容、報酬、支払い条件、納期などがあり、これを遵守することが求められます。このことで、契約後に起こり得るトラブルを未然に防ぐことができます。

2)報酬の適正化

フリーランスが提供する業務に対して、適切かつタイムリーに報酬が支払われるようにするための措置が取られています。支払い遅延や不当な減額を防ぐための仕組みが整備され、報酬の支払い期限や方法が契約書に明記されることが義務づけられています。

3)不当な取引条件の排除

取引における不公平な条件を排除するための規定も設けられています。これにより、企業がフリーランスに対して一方的な契約変更を強要することや、不当な要求をすることを防止します。もし不当な取引条件がある場合、フリーランスがその内容を是正するために適切な手続きを取れるようになります。

4)紛争解決のための制度

取引先とトラブルが発生した場合、紛争解決制度が用意されています。フリーランスは、取引に関して不安や不満があれば、専用の相談窓口や調整機関を通じて解決を図ることができます。

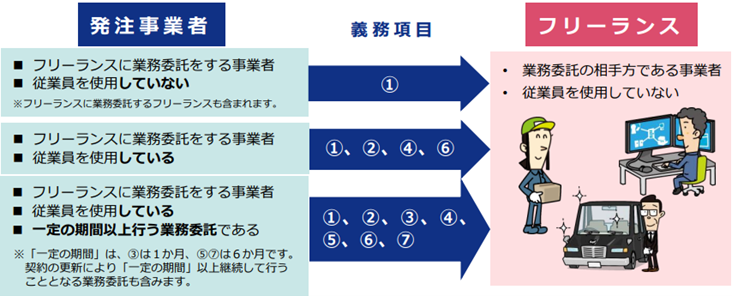

発注事業者へ課せられた具体的な義務を下図に示します。なお、発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対する義務内容が異なりますので注意ください。

出所:政府発行のリーフレットより一部抜粋

◆企業への影響

この法律は、フリーランスにとって有利な制度である一方で、企業側にも一定の影響を与えます。企業は、契約内容をより詳細に記載し、報酬の支払いが遅れないように管理する必要があります。また、取引条件が不当でないかを常にチェックし、フリーランスに対して公平な取引を行う必要があります。

特に、中小企業にとっては、フリーランスとの契約が重要な場合が多く、その取引が法的に守られることは安定的な経営にとって大きな利点です。しかし、契約書の整備や報酬管理の手間が増える可能性もあり、これに対応するためのコストが発生する場合もあります。

また、フリーランスであっても、働き方によっては労働者に該当する可能性があります。労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されることになります。

◆フリーランスへの影響

フリーランスにとって、この法律は大きな意味を持ちます。特に、契約書の明確化や報酬の適正化は、フリーランスの生活の安定に寄与します。今後、取引先との契約を結ぶ際に、より安心して業務を遂行できるようになることが期待されます。また、不当な取引条件が排除されることで、フリーランスが自分の権利を守りやすくなるという点でも重要です。一方で、企業がフリーランスに対する対応を変えるためには時間がかかる可能性もあり、特に企業との契約でまだ改善の余地がある場合も考えられます。

◆まとめ

フリーランス法は、フリーランスがより公正な取引環境で業務を遂行できるようにするための重要なステップです。契約内容の明確化、報酬の適正化、取引条件の公平化を進めることによって、フリーランスは安心して仕事をしていくことができます。また、企業も法的な規制に基づいて正当な取引を行うことが求められ、より健全な経済活動の推進が期待されます。

第3回 副業・兼業とその影響

近年、日本では副業・兼業の促進が大きな関心を集めています。政府は働き方改革の一環として、副業・兼業の促進に関するガイドラインを策定し、個人と社会全体の労働力の活用効率を高める取り組みを進めています。今回は、副業・兼業のメリットとデメリット、その影響などについて、ガイドラインの内容を踏まえて考察します。

◆副業・兼業のメリット・デメリット

副業・兼業は、企業と労働者の双方に影響を及ぼします。それぞれのメリット・デメリットを具体的に見ていきます。

1)企業側

<メリット>

●従業員のスキル向上による相乗効果

副業・兼業で得たスキルや経験を本業に活かすことができ、企業にとっても新しい視点や能力を取り入れるきっかけとなります。

●従業員満足度の向上による離職率の低下

従業員の自己実現をサポートすることで、満足度が高まり、優秀な人材の流出を防ぐことができます。

●新たなネットワークや知見の獲得

従業員が副業・兼業を通じて外部と関わることで、企業にとって有益な情報やネットワークがもたらされる可能性があります。

<デメリット>

●労働時間管理の難しさ

従業員の副業・兼業状況を把握する必要があり、労働時間や健康状態を適切に管理することが求められます。

●情報漏洩リスクの増加

副業・兼業先で得た情報を意図せず漏洩する危険性があり、機密情報の管理が重要になります。

●本業への影響

副業・兼業が本業のパフォーマンス低下や競業避止義務違反につながるリスクがあります。

2)労働者側

<メリット>

●収入増加

複数の収入源を確保することで、経済的な安定を図ることができます。

●スキルアップとキャリアの多様化

副業・兼業を通じて新しい知識やスキルを身に付けることで、自己成長が促進されます。

●自己実現の促進

本業では得られない充実感や達成感を得ることができ、ライフスタイルの幅が広がります。

<デメリット>

●過重労働による健康リスク

副業・兼業と本業を両立することで、休息時間が減り、疲労やストレスが蓄積する可能性があります。

●税金や手続きの負担

収入が増えることで、税金の負担が増加し、確定申告などの手続きが必要になる場合があります。

●本業とのバランス

副業・兼業に時間を割きすぎると、本業の成果や人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

このように、副業・兼業は双方にメリットとデメリットが存在します。これらを踏まえ、企業は適切なガイドラインを設け、労働者も自身の能力や状況を考慮して副業を選択することが重要です。

◆副業・兼業の促進に関するガイドラインのポイント

国のガイドラインでは、副業・兼業を進めるにあたり、以下のようなポイントが示されています。

1)従業員の自由を尊重

副業・兼業を原則自由とし、企業は特段の事情がない限りこれを制限しないとしています。特段の事情には、企業の競争力を損なう恐れや、秘密情報の漏洩リスクなどが該当しますが、原則として従業員の選択の自由を尊重する姿勢が求められます。

2)利益相反の防止

従業員が本業に影響を及ぼすような副業を行うことは避けるべきです。企業は、利益相反のリスクを軽減するために、副業・兼業の内容を明確化し、従業員と協議を行う仕組みを整える必要があります。具体的には、副業・兼業許可の際に本業との関連性を確認し、競業禁止条項や秘密保持契約を適切に運用することが求められます。

3)労働時間の管理

副業・兼業と本業の労働時間を合算した際に、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えないように管理する必要があります。これを怠ると、労働基準法違反に繋がる可能性があります。企業は従業員の労働時間の申告制度を導入し、双方の労働負担を適切に調整するための仕組みを整備すべきです。また、従業員自身も自己管理の意識を持つことが求められます。

4)労使間のコミュニケーション

副業・兼業に関する課題や不明点について、従業員と企業がオープンに話し合える仕組みが重要です。企業は副業・兼業に関する相談窓口を設置し、従業員が副業・兼業を始める際の手続きやルールについて明確に説明する必要があります。また、定期的な面談を通じて、副業・兼業が本業に与える影響を確認し、必要に応じて支援策を講じることも大切です。

これらのポイントを踏まえ、企業は従業員が安心して副業・兼業に取り組めるような環境を整備し、従業員の能力を最大限に活かす努力が求められます。

◆社会的影響と今後の展望

副業・兼業の普及は、労働市場の柔軟性を高めるだけでなく、社会全体に多様な影響を及ぼします。例えば、高齢者や育児中の親など、フルタイム勤務が難しい層にも新たな働き方の選択肢を提供することができます。また、地域社会や中小企業における人材不足の解消にも寄与する可能性があります。

一方で、企業側には新たな課題が生じます。従業員が副業・兼業を行う場合、労働時間や成果の管理が複雑化するほか、情報漏洩や企業秘密の保護といったリスクも増加します。そのため、企業はガイドラインを参考にしつつ、副業・兼業に関するポリシーを明確化し、リスク管理を徹底する必要があります。

◆まとめ

副業・兼業は、個人のライフスタイルやキャリア設計を柔軟にする手段として、今後さらに重要性を増していくと考えられます。ただし、成功するためには適切なバランスが不可欠です。個人としては、健康管理や時間管理を徹底し、自分の限界を理解することが重要です。企業や社会もまた、副業・兼業を受け入れる体制を整えることで、より多様で持続可能な働き方を実現できます。副業・兼業は、リスクとチャンスが共存する新しい働き方の形と言えます。

第4回 働き方改革の推進

日本では、労働力人口の減少や少子高齢化といった社会的課題に対応するため、「働き方改革」が重要な政策として位置づけられています。特に、長時間労働の是正、正社員と非正社員の格差是正、高齢者の就労促進が主要な柱として掲げられています。今回は、その取り組みを解説します。

◆長時間労働の是正

日本は長時間労働が常態化している職場が多く、過労死や健康問題が深刻な社会問題となっています。この問題に対応するため、政府は労働基準法を改正し、時間外労働の上限規制を強化しました。具体的に近年では、以下のような施策が進められています。

1)時間外労働の上限規制

2019年の改正労働基準法により、原則として月45時間、年360時間を超える時間外労働は禁止されました。特別な事情がある場合でも、月100時間未満、年間720時間を超えてはならないとする上限が設けられました。

2)産業別の対応強化

特に2024年問題として注目された運送業界や建設業界では、新たな時間外労働規制への適応が課題です。これらの業界では慢性的な人手不足が課題であり、生産性向上や業務効率化が求められています。

3)ITなどの活用

労働時間の見える化や、勤怠管理システムの導入が進められています。また、AIを活用した業務の効率化や、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による単純作業の自動化が推奨されています。

◆正社員と非正社員の格差是正

正社員と非正社員の待遇格差は、労働市場の二極化を引き起こし、労働者のモチベーション低下や経済格差を拡大させています。この問題に対応するため、国は「同一労働同一賃金」の原則を推進しています。

1)法改正による対応

2020年に施行された改正労働契約法やパートタイム・有期雇用労働法により、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差が禁止されました。具体的には、基本給や手当、福利厚生、教育訓練の機会について平等が求められます。

2)実務上の取り組み

非正社員のスキルアップやキャリア形成を支援するプログラムが導入されています。また、正社員登用制度を積極的に設ける企業も増加しています。

◆高齢者の就労促進

少子高齢化に伴い、労働力人口の減少が進む中で、高齢者の経験やスキルを活用することが求められています。これに対し、政府や企業は以下のような取り組みを進めています。

1)雇用延長制度の普及

高年齢者雇用安定法に基づき、65歳までの雇用機会の確保が義務付けられています。定年延長や継続雇用制度を導入する企業が増えています。

2)多様な働き方の推進

高齢者のニーズに合わせた短時間勤務制度や柔軟な労働形態の導入が進められています。テレワークや副業を認める企業も増加しており、高齢者が働きやすい環境が整備されています。

3)高齢者向けの再教育プログラム

ICTやデジタルスキルの習得を支援する研修プログラムが展開されています。シニア層の専門知識を活用した新しいビジネスモデルも模索されています。

◆2024年問題への対応

運送業界や建設業界では、2024年に施行された時間外労働の上限規制が大きな課題です。これらの業界では、以下のような対応策が進められています。

1)業務の効率化

<運送業界>

・AIを活用した配送ルートの最適化による燃料コストと移動時間の削減

・荷物の自動仕分けや無人搬送システム(AGV)の導入

・テレマティクスデータを活用した運転効率や安全性の向上

<建設業界>

・ドローンによる現場の測量や進捗管理の効率化

・BIM(Building Information Modeling)を活用した設計・施工プロセスの統合

2)人材確保

<外国人労働者の受け入れ拡大>

・技能実習生制度や特定技能制度を活用した必要な技能を持つ外国人労働者の採用促進

・文化や言語の違いを考慮した教育・研修プログラムの充実

<多能工化の推進>

・業務の多様化に対応するためのスキルアップ研修の実施

・従業員が複数の業務に柔軟に対応できるような評価・報酬体系の整備

3)働き方の柔軟性向上

<運送業界>

・勤務スケジュールを労働者の希望に応じた柔軟な対応

・長距離輸送を複数人で分担するリレー輸送方式の導入

<建設業界>

・短時間勤務や週休3日制の導入を試験的に実施

・労働者が家族やプライベートの時間を確保しやすい制度の導入

◆まとめ

働き方改革の推進は、労働者が健康で働きやすい環境を整えるとともに、企業の競争力向上や人手不足を解消するための重要な取り組みです。特に、長時間労働の是正や正社員と非正社員の格差是正、高齢者の就労促進は、持続可能な社会を築くための鍵となります。今後も、国と企業が一体となって働き方改革を推進し、多様な人材が活躍できる社会の実現を目指すことが求められています。

第5回 職場のハラスメント防止対策

昨今、職場におけるハラスメント問題への関心が急速に高まっています。企業にとって、従業員が安心して働ける環境を整備することは、生産性向上や人材確保の観点からも極めて重要です。2022年4月の労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)改正により、企業規模を問わずすべての企業がハラスメント防止策を講じる義務を負うことになり、より一層の取り組みが求められます。

今回は、法改正のポイントや企業が実施すべき具体的な防止策について解説します。

◆ 法改正の背景と内容

企業の職場において、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントといった問題は深刻化しています。特に、過労死やメンタルヘルス不調など、職場環境の悪化が社会問題として取り上げられる中、政府は労働環境改善に向けた法整備を進めてきました。2022年4月の改正では、企業規模を問わず、すべての企業にハラスメント防止措置の義務が課されました。主な改正点は以下の通りです。

1)パワーハラスメントの定義明確化

業務の適正な範囲を超えた言動によって、労働者に精神的・身体的苦痛を与え、または就業環境を害する行為と定義されました。

2)相談窓口の設置義務化

従業員が安心して相談できる窓口を設置し、迅速な対応を行うことが求められます。

3)プライバシー保護の徹底

被害者および加害者のプライバシーを保護するため、情報管理体制を強化する必要があります。

4)再発防止措置の義務化

ハラスメント発生後の再発防止策を講じることで、同様の事案が再び発生しないよう努めなければなりません。

5)就業規則等への明記

ハラスメント防止方針や対応策を就業規則に記載し、従業員への周知徹底が求められます。

◆ 職場のハラスメントの種類と具体例

職場内でのハラスメントにより従業員の心身に深刻なダメージを与えます。職場内のハラスメントの種類を以下に示します。

1)パワーハラスメント(パワハラ)

上司が部下を過度に叱責したり、無視や孤立させる、過大な業務を押し付けるといった行為が該当します。

2)セクシュアルハラスメント(セクハラ)

不適切な身体接触や性的な発言、性的な画像の共有など、相手の意に反する性的言動が含まれます。

3)妊娠・出産等に関するハラスメント(マタハラ)

妊娠や出産、育児休業を理由とする降格や解雇、退職勧奨などが典型例です。

◆ 企業が講じるべき具体的な対策

1)ハラスメント防止方針の策定と周知

企業としてハラスメントを許さない姿勢を明示し、全従業員に周知徹底する必要があります。

2)就業規則への反映

防止方針や罰則規定、相談窓口の設置などを明記し、従業員がいつでも確認できる環境を整えます。

3)研修・教育の実施

管理職向けと一般従業員向けに分けた研修を実施し、ハラスメントの基礎知識から具体的な防止方法までを学ぶ機会を提供します。

4)相談・報告体制の整備

外部機関と連携し、第三者的立場からの相談受付を行うことで、従業員が安心して相談できる体制を構築します。

5)迅速かつ適切な対応と再発防止

事案発生時は速やかに調査を行い、加害者に対する適切な処分と再発防止策を講じます。

◆ ハラスメント防止対策のメリット

適切なハラスメント対策を行うことで、以下のメリットが期待できます。

●従業員のメンタルヘルス向上:安心して働ける環境が従業員の精神的安定を支えます。

●生産性向上:ハラスメントのない職場は、従業員が能力を最大限発揮できる環境となります。

●離職率の低下:安心して働ける職場は従業員の定着率を高めます。

●企業イメージの向上:法令遵守と従業員への配慮が社会的評価を高め、優秀な人材の採用にもつながります。

◆ まとめ

ハラスメント防止は、単なるコンプライアンス遵守にとどまらず、企業の成長戦略にも直結します。従業員が安心して働ける職場環境を提供することは、企業の持続的な発展に不可欠です。今後も、法改正の動向を注視しながら、常に最新の対策を取り入れていく姿勢が求められます。

第6回 職場のメンタルヘルス対策と健康経営

近年、企業経営において従業員の健康管理がますます重要視されるようになってきました。特にメンタルヘルスの問題は、労働生産性や職場の活力に大きな影響を与えるため、健康経営の一環として取り組むべき課題です。今回は、職場のメンタルヘルス対策と健康経営の具体的な取り組みについて解説します。

◆メンタルヘルス問題の現状

厚生労働省の調査によると、職場で強いストレスを感じている労働者は年々増加傾向にあります。ストレスは、長時間労働や人間関係、業務の負荷など様々な要因から生じ、放置するとうつ病や適応障害といった深刻な精神疾患を引き起こすこともあります。メンタルヘルス不調は、欠勤や退職の増加、生産性の低下、さらには職場全体の士気低下を招くため、企業にとっても大きなリスクです。

◆ストレスチェック制度の導入

2015年12月に改正された労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場には年1回のストレスチェックが義務付けられました。なお、従業員50人未満の事業場は努力義務となります。これにより、企業は従業員のストレス状態を把握し、早期に対策を講じることが求められるようになりました。ストレスチェック制度の目的は、個々の従業員が自身のストレス状態を認識し、必要に応じて専門的なサポートを受けること、さらには組織全体で職場環境を改善することにあります。

ストレスチェックは単なる法的義務や努力義務ではなく、職場の健康管理を推進するための重要なツールです。高ストレスと判定された従業員への面談指導、組織全体のストレス要因分析と改善策の検討など、実施後のフォローアップが不可欠です。

◆健康経営とは

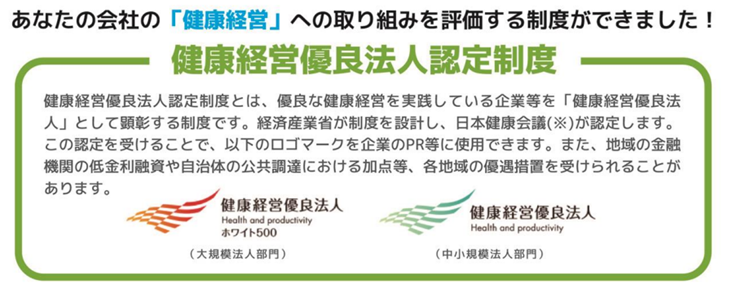

健康経営とは、従業員の健康増進を企業の経営的視点から捉え、戦略的に実践することを指します。健康経営を推進することで、従業員の生産性向上や離職率の低下、企業イメージの向上といった多くのメリットが期待されます。経済産業省が認定する「健康経営優良法人」制度もあり、健康経営に積極的に取り組む企業は社会的評価も高まります。

◆具体的なメンタルヘルス対策と健康経営の取り組み

1)ストレスチェックの実施とフォローアップ

定期的なストレスチェックと、その結果を踏まえた面談や環境改善を行う。

2)相談窓口の設置

従業員が気軽に相談できるメンタルヘルス相談窓口を設け、早期対応を可能にする。

3)職場環境の改善

業務量の適正化や柔軟な働き方の導入(テレワーク、フレックスタイム制)を進める。

4)研修・教育の実施

管理職向けのメンタルヘルス研修や、全従業員向けのストレスマネジメント研修を行う。

5)健康促進施策

運動プログラムの提供、健康診断の充実、メンタルヘルスケアアプリの導入など、従業員が健康を維持できる仕組みを整備する。

◆健康経営優良法人認定制度

経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」では、従業員の健康管理を戦略的に取り組む企業を認定します。これにより、企業は社会的信用の向上や優秀な人材の確保などのメリットを享受できます。認定を受けるためには、ストレスチェックの実施や職場環境の改善、健康増進施策の実施など、一定の基準を満たす必要があります。また、近年ではものづくり補助金などの補助金申請において加点項目にもなっています。

出所:経済産業省発行のリーフレットより一部抜粋

◆まとめ

ストレスチェック制度の導入は、企業にとってメンタルヘルス対策を推進する大きな契機となりました。これを機に、単なる法的義務としてではなく、従業員の健康と企業の成長を両立させる健康経営に取り組むことが求められています。従業員が安心して働ける環境づくりは、企業の持続的な発展に欠かせない要素です。

お問い合わせ

公益財団法人 千葉県産業振興センター総務企画部企画調整課 産業情報ヘッドライン

電話: 043-299-2901

ファックス: 043-299-3411

電話番号のかけ間違いにご注意ください!