- [2025年12月22日]

- ID:3838

連載

その価格、誰のため?価格交渉で未来を変える!

株式会社プラスタスパートナーズ 代表取締役 荒谷 司聖

第1回「下請けが持つべきものと捨てるもの」(2025/10/9発行 第1034号 掲載)

第2回「それ、利益出てますか?未来を潰す安易な値付け」(2025/10/23発行 第1036号 掲載)

第3回「営業任せはダメ!価格交渉は経営のど真ん中」(2025/11/6発行 第1038号 掲載)

第4回「交渉は相手への理解」(2025/11/20発行 第1040号 掲載)

第5回「交渉の理想形」(2025/12/4発行 第1042号 掲載)

第6回「ベストな解決策を見つけよう!」(2025/12/18発行 第1044号 掲載)

第1回 「下請けが持つべきものと捨てるもの」

「この価格でお願いできますか?」

「はい、わかりました…」

言われた価格で、言われた通りにやる。それが下請けの流儀だという時代もありました。お金は二の次。相手の期待に応える仕事が信頼を生み、次の仕事につながる。特に製造業でよく耳にする話です。たしかになんだかカッコイイですが、それができていたのは当時の国内需要が右肩上がりで、部品を作ればすぐに引き合いがあった、市場全体が膨らんでいたという時代背景もあったように思います。

「下請けだから、言われた通りにやるのが当然」

「値上げなんて言ったら、次から仕事が来なくなる」

「うちは小さい会社だから、強く出られない」

価格交渉に踏み切れないのは、単に交渉力がないからではなく、価格は後からついてくるもの、カネの話を先にするなんて品がないという考えが根底にあるようです。「交渉力」以前に「交渉を避けている」とも言えます。

でもお客さんが1円でも安く仕入れたいと思っているなか、価格が自然とついてくるのを待っていて良いのでしょうか。薄利でもたくさん売れるから、いずれこちらも潤うなんてことがあるでしょうか。その間に原材料費、人件費、物流コストは軒並み上がっている。電気代も、保険料も、何もかもが上がっている。ただ待つだけでは潤う前に干からびることは目に見えています。昔のように「作れば売れる」時代でもないのです。

「企業努力」には限界があります。努力で吸収できる範囲を超えてしまったら、それはもうただの「やせ我慢」。時折テレビで目にする「値段は変えない。学生の笑顔が見られればそれでいい」と言う定食屋さんは、「持ち家」「家族経営」なればこそ。工場を借り、人を雇い、設備投資を続ける企業が真似してはいけない経営スタイルです。

やせ我慢の代償は、未来に必ずやってきます。働く人の待遇が改善できない。新しい機械が買えない。後継者が現れない。その時は利益が出ているように見えていても、数年たってみると実はお金が足りていない、そんな会社が多いのです。

発注企業の配慮を待つだけの「下請け根性」は今すぐ捨てましょう。持つべきは「下請けプライド」です。自分たちの技術やサービスに対する誇り、この価値を伝えたいという想いが交渉の支えになります。「うちがやっていることには価値がある。この価値に見合う価格でお願いしたい」という一言と、有言実行、価値ある製品づくり/サービス提供が両者にとってより良いビジネスを生み出します。

法律も世の中のムードも、環境は日に日に整ってきています。社会全体が「ちゃんと話し合おうよ」という空気になってきているいま、価格交渉に乗り出さない手はありません。

もちろん簡単ではありません。断られることもあるでしょう。嫌な顔もされるでしょう。それでも、言うべきことは言う勇気が、未来をつくります。自分たちの価値を伝える、未来をつくるために声を上げましょう。

次回は、「それ、利益出てますか?未来を潰す安易な値付け」というテーマで、

価格の問題にどう取り組むべきかをお話します。

第2回 「それ、利益出てますか?未来を潰す安易な値付け」

今回のお話は「安易に値付けせず、その商品/サービスの価値をしっかり考えて欲しい」という内容です。いったん「立ち止まって考えて欲しい」という想いを込めています。

価格交渉をするにあたっては、まず「現行価格をベースにしよう」と考える方が多いかと思います。今の価格がどれくらいで、どれくらいのコストがかかっていて、どれくらいの利益が出ているか、それを理解してから交渉に臨もうというものです。これ自体は現実的で、至極まっとうだと思います。

でも、ちょっと待ってください。たしかに「どれくらいのコストがかかっていて」という部分は押えておくべき事実ですが、「現行価格」をベースにすることに妥当性はありますか?ひょっとして数十年前の、今となってはどうやって決めたのかもわからない価格だったりしませんか?せっかくの機会ですから、お客様の都合を抜きにして一度考えてみませんか?

「食うに困らないだけの利益が出ているから問題ない」

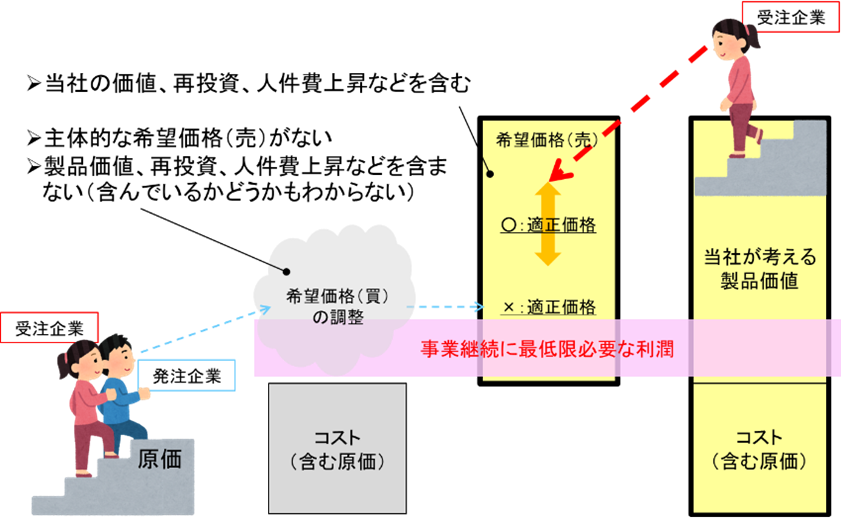

そんな声も聞こえてきそうですが、たとえば継続的に設備投資ができないような、働く人の待遇も改善できないような、継ぎたいと思ってもらえるほどの利益もないような価格になっていませんか?いまは利益が出ていても、それが「未来を潰している価格」なら適正とは言えません。今のコストをカバーするだけではなく、将来の投資、成長、変化に対応できるだけの余力を持っている、それが正しい価格です。

ところが、長年同じ価格で取引していると、「この価格が当たり前」という感覚が染みついてしまいます。特に、長く付き合っている取引先とは「お客様目線」で価格を決めてしまいがちです。「昔からこの価格だから」「前任者が決めたから」「競合がこの価格だから」--そんな理由で価格が据え置かれているケースがかなり多いです。

【適正価格の図】

もちろん、最終的に買うかどうかを決めるのはお客様ですが、価格を提示するのは売り手の仕事です。自社の価値をどう見積もり、どう伝えるか。それを放棄すると、価格交渉はただの「数字のやり取り」になり、事業は「今だけのもの」になってしまいます。

価格交渉は、相手を説得する場ではなく、未来を共有する場と捉え、「現行価格は本当に正しいのか?」という問いからスタートすることが大切です。

以上、今回は「値付け」について考えました。

次回は、「営業任せはダメ!価格交渉は経営のど真ん中」というテーマのお話しです。

第3回 「営業任せはダメ!価格交渉は経営のど真ん中」

「価格交渉?それは営業の仕事でしょ」

そうお考えの経営者を時折見かけます。たしかに実際は営業部門が中心となって進められることが多い価格交渉ですが、本来的には経営者、経営陣が旗振り役となって取り組むべき課題です。

理由は至ってシンプル。価格が会社全体の利益を左右する最重要項目のひとつであり、一部門、一従業員には測りかねない「未来価値」を織り込んでいくべきものだからです。

全てを営業任せにしてしまうと、「売上を伸ばすこと」が最優先になり、安値で売ってしまいがちです。時間をかけて価値を理解してもらうよりも、ディスカウントして手早く売ることに目が行くようになります。それを続けると、売上が伸びても利益が出ず、将来の投資ができなくなって、次第に体力のない会社になっていきます。

ここではそうした事態を避け、価格交渉をよりよく進めるためのポイントを3つあげておきます。

1.価格交渉は経営の問題であることをしっかりと認識する

交渉においては、時に大局的な判断が求められます。

たとえば売上の5割を占めているが利益をほとんど出せないA社との付き合い、売上は1割程度で十分とは言えないがきちんと利益を出せているB社との付き合いの2つがあったとき、どんな順序で価格交渉に臨むべきか。

改善効果だけを考えれば、売上も多く値上げ幅も期待できそうなA社から値段をあげていくのが効果的でしょう。しかし万が一、A社に断られ、売上をまるまる失ったらどうなるでしょうか?

経営者の多くは常に資金繰りのことを考えています。この場合も当然、効果は小さくともまずはB社、あるいはそれ以外の取引先から手を付けていくという判断ができるでしょう。

しかし普段経営に携わっていない方にはそうした視点がないことも多く、「トータルで利益が出ればよい。利益の出ていない取引はすぐにでもなくした方が良い」と考えてしまう危険があります。

2. 製品、客先ごとの原価、利益率等を把握する

交渉にはデータの裏付けが必要ですが、現実には原価把握もできていないところがとても多い。

しかしだからと言ってそこで止まってはいけません。正確な原価がわからなくても、大まかな数字をつかんだら交渉に臨むべきです。

原価の精度は時間をかけて少しずつ高めていけばよいのです。はじめからパーフェクトを目指して、値上げという本来のゴールを見失わないようにしましょう。その他、競合他社との価格差など、情報はあればあるほど、正確であればあるほど助かります。でも、そこにこだわって立ち止まってしまっては本末転倒です。

3.社内の評価基準を見直す

たとえば売上ではなく利益に着目した評価方式を導入することで、「安易な安売りを良しとしない」方針を、より具体的に示すことができます。経営者からのメッセージを具体的に伝えることで不公平感がなくなり、実効性も高まります。会社はどこへ向かうのか、どうしていきたいのかを評価方法に込めるのです。

以上、今回は「価格交渉を営業任せにしてはいけない」というお話をしました。

次回は、「交渉は相手への理解」というお話しです。

第4回 「交渉は相手への理解」

これまで「下請けプライドを持とう」、「現行価格に囚われすぎるな」、「価格交渉は経営者の仕事だ」という主旨のお話をしてきました。ここまでくれば気持ちの準備はもう十分。相撲で言えば制限時間いっぱい、あとはぶつかるだけです。

では、実際にどう“ぶつかる”のか。そこで今回は実際にどんな交渉をしていくかということについて触れたいと思います。

一般に「交渉」と言えば、「説得」というイメージがあるかもしれません。立てこもり犯vs刑事など、対立する両者が目に浮かびます。しかし企業vs企業の価格交渉は、1つの製品/サービスを提供する、いわばパートナー同士の話し合いです。そこで求められるのは互いの「納得」であって、ぶつかり合いではないのです。

では、納得してもらうためには何が必要でしょうか?

それはパーフェクトな理屈ではなく、相手を理解しようと努める姿勢です。不思議なもので人は説得されている空気を感じると反発します。逆に理解しようとしてくれている人に対しては心を開きたくなるものです。相手を理解しようとするステップなしに相手の納得はありません。相手を理解した提案とそうではない提案とでは、自ずと差が出てきます。

相手にも予算や、社内承認プロセス、顧客への説明責任があります。こちらの事情だけを押し付けても、納得は得られません。そしてそこまでわかっているなら、あとは相手が社内で説明しやすいような「材料」を用意するだけです。

たとえば、原材料費の推移、業界全体の価格動向、品質向上の取り組み、サービス改善の内容など、客観的なデータや具体的な成果を提示することで、相手も「これは社内で通しやすい」と感じてくれます。いくら値上げに理解のある時代だからとはいえ、相手は1円でも安く仕入れるためにいるわけですから、あなたの値上げ根拠を資料にまとめることまで求めるのは少々都合が良すぎるでしょう。

相手への理解を示すことが交渉の前提だとすれば、交渉は交渉当日に始まるものではないことがわかります。

交渉の成功は、日頃の関係づくりの中にこそあります。そこで特にお勧めしたいのが「年に一度、あるいは半年に一度、定期的に情報交換の場を設けて、その中で必要があれば価格の話をする」というスタイルをとることです。

そうすることで確実にコミュニケーションが取れますし、必要があればその場の中で価格交渉のお願いをすることもできます。

その必要がなければ新人育成や新型設備機械の話など、お互いの近況を報告すればよいのです。これまでのように「値上げ相談電話」のストレスを感じることもなくなるでしょう。

そして、決まったことは必ず書面に残す。口頭での合意は、後から「言った・言わない」のトラブルにつながることがあります。価格交渉は、信頼の積み重ね。だからこそ、記録を残すこともまた、信頼の証なのです。

以上、今回は「相手への理解と理解のためにできること」についてお話ししました。

次回は、「交渉の理想形」についてお話しします。

第5回 「交渉の理想形」

前回「企業vs企業の価格交渉はパートナー同士の話し合いであり、ぶつかり合いではない」というお話をしました。しかしそうは言っても、こちらは高く売りたい、相手は安く仕入れたいわけですから、ぶつかりがゼロというわけにもいきません。ただ、同じぶつかるでも「イイぶつかり」「ダメなぶつかり」があるので、今回はその点についてお話しします。

発注側と受注側がひとつのパイを前にして、どちらがどれだけ取るかを競い合う交渉、いわゆる「パイの分け合い」はダメなぶつかりです。一方の得が他方の損になる交渉は場を緊張させますし、より深刻な対立を生むからです。

「そんなこと言ったって値段は1つしかないんだから、片方が得をすればもう片方は損をするに決まってる」

そう思われるかもしれません。でも、ちょっと考えてみてください。そのパイ、レギュラーサイズしかないのでしょうか?

「もう少し、大きなパイにしませんか?」

その中身こそが両者の得を同時に成り立たせる提案です。限られたパイを取り合うのではなく、新しい価値を創造し、互いの取り分を大きくする。「奪い合う」のではなく、「大きくする」方法を具体的に示すことで、「この会社とは、長く付き合いたい」、「この会社とは、一緒に成長できる」、そう思ってもらえるような交渉を目指して欲しいのです。

たとえば逆に、「パイを大きくする」という発想がないまま、「原材料費が上がったから」「人件費が増えたから」といったコストの話だけをしてしまったらどうなるでしょうか?

代わりに何かを削る話になるなど、話はスモールサイズかつ双方自己中心的なものになるでしょう。「そのコストって、ウチが背負うべきコストなの?」、お互いがそんな疑問を抱くような結果になってしまうのではないでしょうか。

「この価格であれば、品質を維持できます」

「この価格であれば、納期の短縮対応(通常より早い納品)が可能になります」

「この価格であれば、サポート体制を強化できます」

「この価格であれば、新技術・新素材の先行提案ができます」

「この価格であれば、柔軟な納品スケジュールの調整ができるようになります」

「この価格であれば、共同での改善活動も可能です」

「この価格であれば、定期的にレビュー会議をも実施できます」

・・・などなど、先方に提案できる価値は無限にあります。何かしらの価値を提案することで、相手にも得るものがある有意義な交渉に変わるのです。

価格交渉は単なる「数字の話」ではありません。原材料価格の高騰など、避けては通れない数字の話もありますが、それだけではないのです。数字を押さえつつも、それだけに縛られず、「価値」で話をすることが大事なのです。

次回は、連載の最終回。「ベストな解決策を見つけよう!」というテーマでお話しいたします。

第6回 「ベストな解決策を見つけよう!」

「値上げなんて口に出したら、取引を切られる」

数年前のセミナー会場にはそんな空気が確かにありました。特に地方部の中小企業は取引先が限られている分、関係を壊すことへの恐怖心が強く、価格改定の話すら切り出せないという声が多かったのを覚えています。

当時は、参加者の多くが「値上げ=悪」という印象を持っていました。値上げを申し出ることは、取引先への裏切りであり、最悪の場合は取引停止につながる。そんな空気が支配的だったのですが、今はその空気が大きく変わってきています。

原材料費は上がり続け、人件費も上昇。物流コストも高騰し、電気代や保険料などの固定費も右肩上がり。企業努力だけでは吸収しきれないコスト増が、あらゆる業種で起きています。こうした中、発注側も「値上げの話が出るのは当然」と受け止めるようになってきたのです。

こうした状況は歓迎すべきものですが、状況に慣れすぎて「値上げだけが唯一の解決策」と凝り固まってしまうこともあります。最後にそんな事例をお話しします。

惣菜製造会社のAさんは「惣菜づくりにはどうしてもロスが出る。この値段ではもうやっていけない」と仰っていました。聞くところによると「指定日前日の16時に数量確定の知らせが入る。19時の引き取りに間に合わないとこちら持ちでトラックを出さないといけないので19時に間に合うよう、16時前から作り始めることもある」とのこと。ところが、予想に反して発注数が少ないことも多く、余った分は廃棄、結果として製造コストが上がっているという状況でした。

Aさんは十分な準備をしたうえで価格交渉に臨みました。しかし結果は「価格据え置き」。さぞお怒りかと思いきや、Aさんも発注企業も笑顔の決着となったのです。

問題となったのは廃棄量とその金額・・・ではなく、「指定日前日の16時」というタイミングでした。付き合いの古い両者が大昔に決めた「16時」が、今となっては何の意味もない時刻であることに気づいたのです。おそらく商いもずっと小さく、冷蔵設備も今ほど整っていなかった頃に「3時間くらいがちょうどよいだろう」といって決めたのが「16時」、それ以外の理由はありませんでした。

結局「数量確定は12時までにお願いします」「そうしましょう」、それだけの交渉でした。12時であれば十分な時間があり、見込みで作る必要もない。発注企業も何も困らない。よって値上げも必要ない、となったのです。

商習慣や長年の付き合いによる無意味な障害に縛られている業界はたくさんありますが、柔軟な解決策を見つけられずに終わることも少なくありません。本稿を目にした皆さんには、相互理解に努めることでこのケースのように値上げ以外の、より良い結論に至る可能性があることを覚えておいていただきたいと思います。

全6回、「価格交渉」をテーマに話をしてきましたが、価格交渉も数多ある経営課題の1つに過ぎません。あらゆる事象を鳥の目で幅広に捉え、ベストな解決策を目指してください。本稿がその一助になればなお幸いです。

お問い合わせ

公益財団法人 千葉県産業振興センター総務企画部企画調整課 産業情報ヘッドライン

電話: 043-299-2901

ファックス: 043-299-3411

電話番号のかけ間違いにご注意ください!